精選

文章

如何有效對治憤怒?

「怒」是一種很傷身的情緒,怒氣一發,則氣逆而不順,易傷身。控制怒氣的良方,便是把不生氣的理由放在心上,借著意志力,把心智專注在有益身心的事上,以消除負面的情緒。

要對侮辱我們的人表現出平靜的一面是不容易的。雖然身體並沒有受傷,但自我已感到受辱,因此便想反駁攻擊。面對侮辱而報以謙和與尊重,是非常困難的表現。然而,人格的挑戰就看我們如何處理日常生活中所面臨的考驗,可是人似乎從小就喜歡採取報復行動以滿足虛心。「心懷他人淩辱我、鞭笞我、擊潰我、掠奪我的想法,將無法澆熄仇恨之火。」釋迦牟尼佛。

能驅散黑暗的是光明,而非黑暗。能熄滅恨意的,是仁慈的愛,而非仇恨的心。有些人像是刻在石上的字,易怒而且怒氣可以歷久彌新。有些人則像寫在沙裏的字,易怒但怒氣很快就消弭於無形。有些人則如寫在水中的字,不留任何已成過往的想法。但最完美的人是如寫在風中的字,讓侮辱和逆耳的批評與意識中擦身而過,他們的心中永遠都是純淨而安寧,呈現出光可鑒人的一面。

覺察

縱使對於他人給予的不平等待遇感到氣憤不已,仍應克制怒氣。因為處在受擾的心靈狀態中,心智無法維持在正路上。憤怒時,必須警覺自己的怒氣,冷眼觀察我們的憤怒,當它是一種心理狀態,不要接近導致憤怒的事物。生氣時,應該訓練自己去觀察、分析自己的感覺,借由不斷的自我分析,將使人更有自信控制自己,不至於做出愚不可及、毫無理智的事情。

釋尊的箴言是:

「所謂好,是在行為上有所約束;所謂好,是在言談中有所節制;所謂好,是在心中保持分寸;所謂好,是在任何事上皆動靜得宜。人品至高者會在各方面克己自勵,因而能夠從悲苦中解脫。」

因緣和合 善惡有報

克制怒氣的方法因人而異,其中一個頗具效果的方法便是「時間延宕法」。曾經有位先哲總結了這樣的方法:「生氣時,在開口前數十下;如果異常憤怒,那就數到一百吧!」

有個口訣可以更有效地控制自己的脾氣,不妨每天在心裏對自己多念幾次:「我可以克制自己的怒氣,我可以緩和自己的暴躁,我可以常保冷靜和諧之心,我可以如磐石般屹立不搖,我對自己有信心並充滿希望。」借著重複這些話,可以增強信心,換取心靈上的平靜,縱或面對冷酷無情的人,也可以牢記釋尊所言:「倘若有人愚昧地戕害我,我會還以無限的愛;愈是惡意的待我,愈是要以謙和的態度相待;我會因而得到善果,而他卻落得惡名昭彰」。一個邪惡的人侮辱一個德性崇高的人,猶如一個人抬頭向天吐口水;唾液不僅沒有汙損了天,反而弄髒了自己。譭謗者宛如向人撒沙土;逆風時,塵土反而吹向撒弄者。一個品德高尚的人不會受到迫害,倒是譭謗者會遭不幸纏身。

回想我們所恨之人的一些優點,對拙劣的人格弱點,視而不見,並且想想他的善良本質及曾做過的好事,如此,怒氣便可能和緩下來,心中更會充滿慈愛。牢記因果報應,今日種的因,明日結成果,萬物皆然。明瞭這個法則,便不容易對他人動怒,相反的,還可培養慈悲為懷的心,而他人則必須面對自己劣行所種下的惡果。

對於錯怪或傷害自己的人,我們的思慮不要被仇恨所蒙蔽,懷恨對自己比對他人所造成的傷害,有過之而無不及。因此,即使活在仇恨的環境中,也要努力經營一個充滿歡樂與愛的生活。

作者:達摩難陀法師

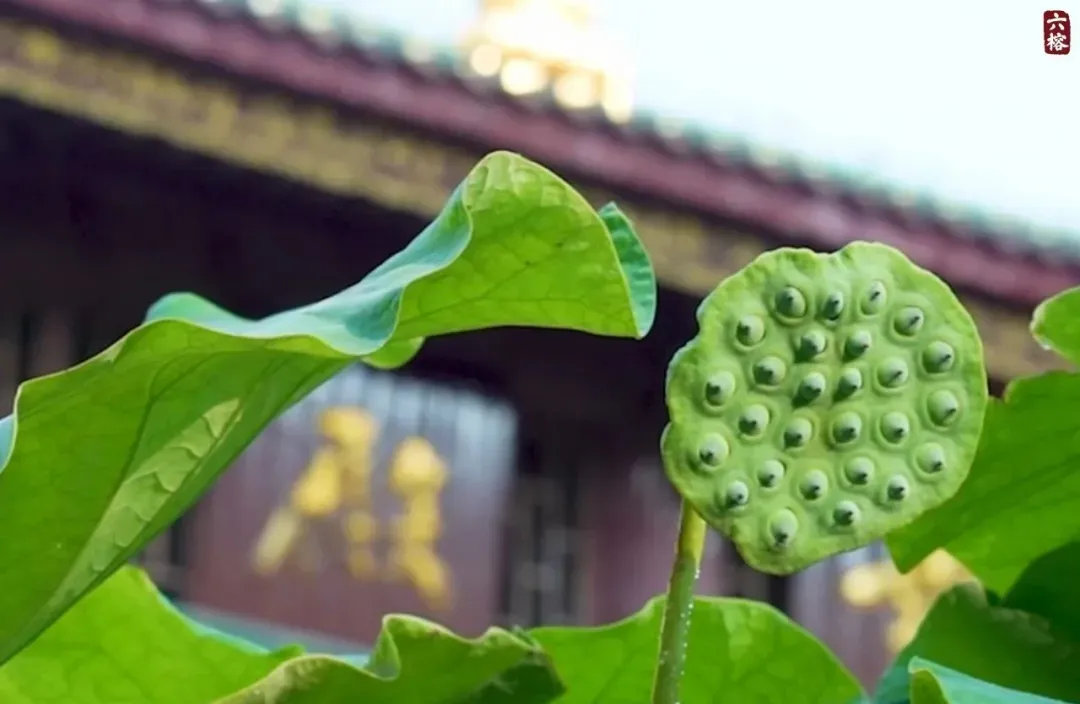

資料來源:廣州光孝寺

佛像「赤腳」背後的含義到底是什麼?

只要留心觀察就不難發現,無論是寺院裡的佛像雕塑,還是字畫玉器上的造像幾乎所有佛菩薩都是赤腳,那麼佛菩薩為什麼都是「赤腳」的呢?

其實這個問題我們在經 書中就可以找到答案,《佛說處處經》雲:佛不著履,有三因緣:一者,使行者少欲二者,現足下輪三者,令人見之歡喜。

第一:使行者少欲行者就是指僧人。鞋子是身外之物,佛陀以不穿鞋的形象來勸化世人減少物欲,切勿產生迷戀物質享受的欲望,也是提醒行者要有苦修的決心。

第二:顯現足下的千輻輪相千輻輪相,是「如來三十二相」之一,指佛腳底的轂網輪紋,眾相圓滿,有如千輻輪。佛陀足下的千輻輪相體現了自性功德成就,更是為了說法教化來利益無量眾生,令眾生發菩提心,入佛法中修行,證得成就。

第三: 令見者歡喜佛足印原是佛陀涅槃時,留在摩揭陀國巨石上的腳印。因為佛足有如此的妙相,所有見到佛足者,都會生歡喜向佛之心。

如果你曾看過穿鞋的佛菩薩造像,也不需要質疑。《金剛經》有言:「凡所有相,皆是虛妄。若見諸相非相,則見如來。」

不論是穿鞋或是赤腳,都是虛妄相,不必執著於此。學佛更重要的是藉由觀察內在實相,如實地觀察事物的實相,不斷修習,才能從所有的不淨、雜染、痛苦中徹底解脫。

圖片及資料來源:上海隆慶寺

《大乘廣五蘊論》的情緒管理(二)

佛說五蘊,謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。雲何色蘊謂四大種及大種所造色。雲何四大種,謂地界、水界、火界、風界,此複雲何,謂地堅性、水濕性、火暖性、風輕性。界者,能持自性所造色故。這一期講的是情緒的管理,我們首先要認識情緒。情緒就是心中的想法,但是心中想法不管它是不會生起的。

佛在經典當中有一句話叫「曆境生心」,就是心中想法要生起時,你必須要面對境,它還要有法塵、有法境。所以我們要瞭解情緒的時候,首先要認識一下「境」。

我們所在的世界既是一個物質的世界,也是一個精神的世界。物質世界如何用全部概括出來?如何把看到、看不到的所有一切物質用一句話圓滿的表達?說到色界,一旦是界,就界定了色是眼根所見之色。耳根所聽之聲,也是物質的呈現。所以應該說色蘊。

《五蘊論》把物質的世界和精神的世界完全概括,物質的世界屬於色蘊;精神的世界屬於受蘊、想蘊、行蘊和識蘊。佛說五蘊,五蘊概括所有一切有所作為之法,所有一切有為和無為。無為,是佛菩薩所證得的境界。所有一切有為,器世間和有情世間,就是物質和精神,就用五蘊來概括。

甚麼是五蘊?

蘊是積聚,五蘊指的是有五類東西聚在一起。五蘊當中有色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。

「色」就是物質的。我們可以這樣理解,把所有的物質放到一起,就是色的一堆,就叫色蘊。

「受」就是我們的感受,苦、樂、憂、喜、舍。舍,指的是不苦不樂。我們苦樂的感受,特別影響我們平常的心情,感受痛苦的時候就會很難受。我們接下來解決這個問題:到底為甚麼有苦?為甚麼有樂?

「想」就是種種想,想是取相。比方說我們剛才看到這個杯子的形象,有蓋子、圓柱形的、旁邊有個把手、裏面還可以盛水。現在看不到它,我們頭腦中也能呈現這個杯子的形象,這是想的作用。「想」是可以取相,看到它以後,把這個形象取出來。種種想聚在一起,叫想蘊。

「行」是遷流造作的意思,一直在運動,一直在變化。行,我們也可以理解為是自己內心的情緒。相應行,是和我們心相應的那一部分,就是我們的情緒,例如懈怠、懶惰、放逸、失念、慚、愧、驕慢。有慚有愧有善法,這是好的;無慚無愧是不善法。

「驕慢」,甚麼是驕?《俱舍論》說:「驕由染自法」。比方說,我認為自己皮膚很細膩,長得很帥氣,照著鏡子怎麼看都覺得自己很美,這就是驕的狀態。甚麼是慢?「慢對他心舉」。慢是和別人相比較,就認為我比他強,和別人進行比較心裏高舉的這種狀態,這就是慢。「我慢高山,法水難入。」在驕慢的狀態中,一切的煩惱都容易生起,所有的惡法和惡行都很容易出現。

除了驕慢,還有懈怠、懶惰、放逸、失念,這些不好的情緒,都屬於行蘊。我們通過對它的瞭解認識煩惱,我們就可以對治它。如果真正瞭解自己,我們不管在任何場合當中,說話做事就能夠恰如其分,不但不傷害自己,還能夠給別人如沐春風的感覺。

「識」是了別,就是明瞭分別。比方說,我們眼睛看到杯子的時候,我們眼睛能夠了別這個色境就是杯子之境,還有眼識、耳識、鼻識、意識。還有末那識、阿賴耶識,這是識,有種種的識。

親近善知識

我們在看論典的時候,如果按照平常說話的方式去理解經文,就叫「私心測度」。我們讀經認真讀就好了,沒有師父教的時候不要去強行理解,我們如果連術語都不認識,就容易錯解。所以,我們學佛法的時候必須要親近善知識,要認真地聽聞正法。我們一定要謹慎選擇師長,儘量不跟隨不正統的人。如果不正統,我們跟隨就等於把自己的法身慧命交托於他,在這個時候是很可怕的。他說的如果是錯誤的,就會「一盲引眾盲,相牽入火坑」。

我們怎樣才能保證所學的是正確的呢?我們要學習代代承傳以來,祖師大德也學習的、在生命當中付出實踐的內容,要學習沒有爭議的內容。只要有爭議,我們就要敬而遠之。因為我們也不知對錯,我們不評論他好還是不好,不要追隨就好了。我們要追隨告訴我們沒有爭議的道理的師長。比方說,師父教我們念佛,這是二千五百多年以來代代承傳的,經典當中都指引我們念佛,這根本就沒有爭議啊!所以我們要學拜佛、念佛、誦經、持咒。

大家平日已經夠忙了,就不要獵奇搞新鮮,到處去求灌頂、求這個那個法門,折騰來折騰去,把自己折騰到火坑裏去都不一定。

資料來源:慧諦法師六榕書院

空谷回音 為甚麼要以戒為師

心音幽寂,空穀迴響,妙法如蓮,幽幽吐芳。法量上人慈悲無量,對虔心求教者殷切開示,解惑無倦。其法語如泉,滌洗心塵;其析疑如露,法益廣布。茲輯錄問答精要成【空穀回音】,期與大眾共用法露,同沐慧光。

本期【空穀回音】,集結法量上人有關「持戒」的部分問答開示,以饗大眾,法益同沾。

法量大和尚開示:

問:師父,我們為何要持戒?

答:戒律,是離苦得樂的航標,是防非止惡的鎧甲,是成就菩提的根本。當珍之重之,如護眼目。

問:師父,我們應當以何種心「持戒」?

答:《四十二章經》中佛陀開示雲:「奉持淨戒,如護明珠;防護六情,如護浮囊。」持守清淨戒律,要像守護無價寶珠般珍重無比;防護眼、耳、鼻、舌、身、意這六根,要如同守護渡水的浮囊一樣,嚴防絲毫滲漏,不容半點差池!簡言之,要以敬寶之誠、護命之慎、防患之明,將此心貫注於行住坐臥,即是真持戒。

問:師父,持戒如此多約束,為甚麼我們還要持戒?

答:戒律不是約束、不是束縛,戒律是防火牆、是金剛盾,是防護貪欲、嗔恨、愚癡、懈怠等煩惱傷害身心的鎧甲。它能善護咱們的「六根門頭」,主動抵禦煩惱盜賊的侵襲,是自由的基石,是幸福的源泉。若是為了追求所謂的「自由自在」,而捨棄戒律的學習與實踐,身心則易隨煩惱習氣所驅動,極易造作種種惡不善之因,從而導致身心痛苦,才是最大的不自由。持戒初期或感費力,如同良藥苦口,但這短暫「不適」正是對治生死痛苦的病根良方。持之以恆,戒律便內化為自然習慣,實現防非止惡、慈悲樂善,這樣才能給咱們的生命帶來真正的幸福安穩與自由自在。

問:師父,佛陀在涅槃前囑咐弟子「以戒為師」。為甚麼佛陀不讓我們以某個人、某種神通或高深理論為師,而要以「戒」為師呢?

答:作為 「三無漏學」根基,戒能滌蕩貪嗔癡塵垢,規範身口意三業,令身心遠離纏縛,漸趨清淨。唯有持戒清淨,方能生正定、發真慧;若無戒持守,則如漏器盛水,定慧功德盡失,終墮流轉。佛陀亦垂訓: 「依法不依人」,何以故?蓋因人為生滅有為法,心性無常;戒律則依無為法而立,恒定不二,為客觀普世之修行準繩。故「以戒為師」,即是依止佛陀圓滿智慧,令正法住世,慧命永續。

問:師父,如何于日常工作生活中踐行「以戒為師」?

答:於日常中踐行「以戒為師」,當「諸惡莫作,眾善奉行,自淨其意。」奉持五戒十善,落實於行住坐臥,做到有慚有愧、恥惡欣善,有情有義、不卑不亢;時刻保持正念正知,覺察起心動念,遠離貪嗔邪見。遇順逆境界,善觀緣起,以智慧抉擇,以慈悲待人,遠離顛倒夢想。持戒需智慧,若偶有疏失,當即時生大慚愧,懺悔改過,不貳其過。須視生活為道場,順逆皆是煉心機緣。常以戒為鏡,反觀自照,修正言行。遇疑難,速親近善知識求正解。 如此,方能在紅塵紛擾中持守「明珠」之珍重,護好「浮囊」之嚴密,於日常深耕信願,精進不懈。

圖片及資料來源:廣州六榕寺

佛教與素食主義

佛陀和他的僧眾都是托缽維生,亦給予施捨的善人得到修行慈悲心,及累積善的業報機緣。這與基督教「施比受更有福」的教條可謂不謀而合。

知道我是佛教徒的新相識朋友,在第一次共餐時,或會問我是否要吃素?佛教的始創人釋迦牟尼留下許多遺教,不同的修行方法,以適應不同因緣的眾生。由於大家出生的地緣環境和文化風俗都不同,雖然戒律是修行的重要部分,戒的內容會隨時、地、人的轉化而有差異。

佛陀和他的僧眾都是托缽維生,亦給予施捨的善人得到修行慈悲心,及累積善的業報機緣。這與基督教「施比受更有福」的教條可謂不謀而合。佛和弟子任何施捨的食品都會接受,所以未有嚴格持素的戒條。中國寺院經濟形成後,僧侶有了田地、廚房,自然可以選擇全素。

中國的教派普遍要求出家僧侶持素,因為戒殺生是慈悲心的體現,也是減少業報、累積善緣的修行,佛教徒相信因果和輪迴,修行是累世的,能即身成佛(在現今這一生)的絕無僅有。在家的佛教徒能持全素是一種福德因緣,但大部分道場不會要求參與禪修或聽經的人,在個人生活一定要持素。能否持全素和有規律地吃素是受個人的修行、習性(作為凡人長期養成的特性)、社會的共同因緣(共業)等因素影響。

茹素不能强行 需身心配合

當然,道場的師傅和導師會宣示持素,及其他一些戒律在修行和調養身心的好處。每個人時機來到,自然會開始調整自己的飲食取向。如果對禪坐和其他佛教講座有興趣的話,毋須因為自己一些習慣,及聽說的佛教傳統戒律有矛盾而猶豫或放棄。慈悲是佛教的根本教義,凡人都是有煩惱和慾望,道場的門是為所有眾生打開的。

吃素對健康的好處大家都知道,適當的飲食安排,除了可以調理身體外,還可有助管理情緒,紓緩世俗生活的壓力。例如,將茶和禪結合是由宋朝訪華的日本禪僧榮西禪師建立理論,透過品茶和觀賞配合喝茶的字畫(茶掛),希望能對人生有所領悟和提升生活趣味。現在港、台、內地的佛教也發展了有本土特色的茶禪。香港一些道場都會有茶禪班,有興趣的讀者可查閱法鼓山、佛光山和中台禪寺等道場的網站。安排較豐富的中式餐食時,不妨考慮在肉食菜式中安插兩三道素食材,例如六道菜四葷兩素,既可以平衡飲食,又可支援環保和培養慈悲心。

這個主意是受一位佛教徒朋友,灣仔一家著名粵菜食府的第二代管理人 Daniel 所啟發的,因為他發心做好素菜,讓一些好吃的客人體會到素菜也可以很精采。

作者:馮孝忠太平紳士

佛教徒,專修淨土宗。現為恒基兆業地產有限公司執行董事。著作有《轉工前,停一停想清楚》、《人生禪語》。

營養均衡才能讓母嬰健康

越來越多女性選擇素食、純素飲食,原因包括健康、宗教、環保或倫理考量。根據美國營養與飲食學會的聲明:「妥善規劃的素食(包括純素)飲食,在懷孕、哺乳階段都是健康且營養充足的。」然而,懷孕期間母體對多種營養素的需求大幅增加,若飲食規劃不當,純素孕婦確實較容易出現某些關鍵營養素不足、孕期體重增加不足的情況,進而影響胎兒生長發育、降低出生體重,甚至增加小於胎齡兒的發生風險。

素食孕婦最需要特別關注的六大營養

1. 維生素B12

維生素B12幾乎只存在於動物性食物(肉類、乳製品和雞蛋)中,純素主義者可能無法透過飲食獲得足夠攝取量。缺乏維生素B12可能導致母體貧血,並影響嬰兒腦部及神經系統發育。懷孕及哺乳期間,維生素B12的建議攝取量分別提升至2.6微克及2.8微克。素食者可從牛奶、起司、乳酪、雞蛋,或添加了維生素B12的早餐穀物、豆奶、堅果飲品等加工食品中攝取;計劃懷孕、已懷孕或處於哺乳期的素食婦女,建議每天服用補充劑,以預防維生素B12缺乏。

2. 鐵

懷孕中後期母體對鐵的需求顯著增加,若發生缺鐵性貧血,會提高早產、低出生體重的風險。植物性食物中的鐵質屬非血紅素鐵,吸收率低於肉類中的血紅素鐵,且吸收效率易受飲食中其他成分影響。建議多攝取深綠色蔬菜、豆類(紅豆、黑豆、扁豆)、堅果、種子,以及強化鐵的穀片等;進餐時或餐後1至2小時內,搭配富含維生素C的食物(如番茄、鳳梨、奇異果),可使植物性鐵的吸收率提升2至3倍。除了飲食補充,孕婦亦可依醫囑選用含鐵孕婦補充劑。

3. Omega-3脂肪酸

DHA(二十二碳六烯酸)有助於胎兒及嬰幼兒的腦部發育與視力發展,從懷孕中期開始,身體對DHA的需求逐漸增加。素食者可從植物油(大豆油、芥花籽油、麻油、葵花籽油等)、核桃及亞麻籽中攝取α-亞麻酸(ALA),ALA在體內可轉化為Omega-3脂肪酸中的DHA與EPA(二十碳五烯酸)。此外,懷孕婦女及哺乳媽媽可考慮選用純植物來源的DHA補充劑,以滿足需求。

4. 碘

碘質缺乏會嚴重影響胎兒、嬰幼兒及兒童的生長發育與腦部發育,可能導致智力障礙等不可逆傷害。海帶、紫菜的含碘量較高,素食者亦可從雞蛋、牛奶及乳製品中攝取碘質。日常煮食建議選用碘鹽替代普通食鹽,輔助攝取足夠碘質;懷孕及哺乳期婦女需額外服用含碘孕婦補充劑,確保供應胎兒足夠的碘質。

5. 鈣與維生素D

鈣是構成骨骼與牙齒的基本元素,懷孕及哺乳期婦女每天需攝取800至1000毫克鈣質。孕期鈣攝取不足,可能增加早產及妊娠高血壓的發生機率。素食者可從牛奶、起司、乳酪、強化鈣豆奶、板豆腐、深綠色蔬菜(菜心、芥藍、菠菜、秋葵等)、黑芝麻、堅果等食物中補充鈣質。維生素D能促進鈣質吸收,建議每天安排適當戶外活動,讓手、腳、面部皮膚接觸陽光,促進體內維生素D合成;若飲食中鈣攝取不足,可依醫囑服用鈣質補充劑。

6. 蛋白質

懷孕期間母體對蛋白質的需求增加,優質植物性蛋白質完全可滿足孕期營養需求。對於不攝取蛋、奶的全素食者,需透過飲食多樣化攝取完整氨基酸,可選擇各式乾豆類、豆腐及豆製品、堅果、花生、葵花籽、芝麻,以及穀物(米、小麥、燕麥、大麥、藜麥、蕎麥等),透過不同食物搭配,確保氨基酸攝取齊全。

7. 鋅質

鋅質參與人體多種酶的合成與代謝,對胎兒生長發育至關重要。素食者可從奶品類(牛奶、起司、乳酪)、乾豆類、花生、種子、堅果中攝取鋅質,同樣需注意飲食多樣化,提升鋅的吸收效率。

素食媽媽應定期進行產檢及血液檢查(重點監測維生素B12、鐵、血色素、維生素D等指標),並尋求營養師協助規劃飲食,搭配適當補充劑,確保母嬰健康。素食懷孕並非禁忌,而是需要更細緻的飲食規劃。只要妥善補充關鍵營養素,並與婦產科醫生密切配合,多數素食孕婦都能順利誕下健康寶寶。

作者:梁巧儀醫生、婦產科專科醫生

中文大學醫學系畢業,擁有17年臨床經驗;現在私人執業。希望透過文字與大家分享實用、溫柔的婦產科知識;讓每位素食準媽媽及女性都能輕鬆掌握自己的健康主導權。

遺教的結集

佛在世時,所說的教法,並沒有文字紀錄。佛滅度後,佛弟子恐怕遺教散失,所以建議召開僧眾大會,把佛所說的言教結集起來,使佛法以後能夠保持純正。

第一次結集

佛滅度後九十天,弟子們開始結集佛陀的遺教,摩揭陀國阿闍世王對結集大力贊助。於是以摩訶迦葉為首的五百位比丘,在王舍城南的畢波羅窟聚集,由阿難陀誦出佛所說的經;由優波離誦出佛陀所說的戒律;由摩訶迦葉誦出論。佛教的三藏從此成立。這次結集,稱為「五百結集」,又叫做「窟內結集」。

據說當時有不少比丘,來不及參加摩訶迦葉的結集,他們在窟西北二十多里的地方,另行結集除了經、律、論三藏之外,另有雜集藏和禁咒藏。這次結集,稱為「窟外結集」。

第二次結集

佛滅度後約一百年,毘舍離城的僧團發生了戒律上的爭論。有跋耆比丘不遵守戒律,用金缽盛了水,放在鬧市中,讓經過的行人投錢缽中以求「功德」。有一位耶舍長老,認為這是犯戒的行為,便譴責他們。當地的比丘不服,逼耶舍長老離開,事件逐漸鬧大。後來各地的僧侶七百餘人,在毗舍離城聚集,由三浮陀尊者提出討論,斷定跋耆比丘的行為是非法的。並且一致認為佛制定的戒律,不可改變,也不容違犯。這是第二次結集,又稱為「七百結集」。

後來的結集

佛滅度後二百三十多年及四百年,又舉行了第三和第四次的結集,於是教典更為豐富,而且逐漸由印度傳到外國去。

資料來源:香港佛教聯合會

健康問題與心理情緒相關

早前筆者去了青海旅行及修行 ,了解青海獨特的藏醫文化。當中一種療法是「尤闕療法」,可以舒緩頸、腰及背痛 。筆者認為,要處理當今健康問題,只是針對肉體問題是不足夠 ,還要顧及心理、情緒同靈性問題 ,而藏傳醫學,正正包括上述所有 。

舉例,藏傳醫學認為,所有病都係源自「三毒」,即是佛學提到的:貪、嗔、痴。

貪可以是貪吃及貪睡 。近年,不少人都有「糖尿病」或「痴肥」的富貴病 ,成因都是貪吃 。而貪吃是因為工作太辛苦或壓力太大 ,希望透過美食獎勵自己 ,令自己開心 。

作者及圖片提供:莊子老師

治療痛症的經驗逾十五載,擁有一個博士,兩個碩士學位(其中一個為香港大學佛法輔導碩士)。

曾幫助多位職業運動員、脊椎慢性痛症解決痛症問題。 有鑑於現代醫學未能「長治久安」,近年除了個人禪修之外,亦研究佛法中的「腦科學」和「身心靈醫學」,期望我們能一同解決三毒五慾所衍生的煩惱。

菩提

片語

證嚴法師

要學佛,

非在人間不可,

因為人間有苦有樂,

有善有惡。

大家用愛累積『善』,

就是人間最富有;

貧與富,

不是在有形、有數字,

最重要是在無形、無數字,

那就是『心』。

六祖慧能大師

菩提本無樹

明鏡亦非台

本來無一物

何處惹塵埃

這四句出自六祖慧能的偈,讓在寺院打掃、求學佛的慧能,盡得五祖弘忍大師的衣缽及頓教法門。

一天,五祖弘忍大師召集所有門人,要大家用智慧發表見解,若有悟得佛法者,會將衣缽傳給他。其中弟子神秀是當時被公認為最熱門的六祖人選,神秀趁著深夜人靜,在走廊壁間寫下此偈:「身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。」

五祖看後,認為雖未見性,但若依此偈修行,至少可免墮惡道。不識字的慧能在聽到此偈後,便請人幫他寫下「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃」一偈。

五祖怕慧能鋒芒太露會招來事端,立即將此偈擦去,說︰「此偈未見性」。

然後漏夜向慧能講解《金剛經》,並將衣缽傳給他,為避免弟子們的不滿,更親自送走慧能,囑咐他潛居,直到時機成熟,才出來傳法救人。

十五年後,六祖慧能才正式落髮受戒,成為禪宗一代宗師。

聖嚴法師

面對它,

接受它,

處理它,

放下它。

用佛法來講,碰到問題,做任何事的態度,可以用四句話來運用,即:面對它、接受它、處理它、放下它,也就是「四它」。

勇敢面對問題,接受現況,看應如何處理就處理,處理之後就應放下;放下不是放棄,而是處理之後,不要牽掛成功與否。因為成功了不必沾沾自喜、得意忘形,失敗了也不要覺得灰心喪志。

只要面對事實、接受事實,就不會老是自怨自艾。

摘自《生死皆自在:聖嚴法師談生命智慧》

星雲大師

飲食要節制,

作息要正常,

情緒要平和,

物用要淡泊。

每一個人都希望求得健康,但是健康有健康的條件,健康有健康的因果。如何才是健康的生活?才是健康的人生?有四點讓大家參考:

第一、飲食要節制:

人類色身的維持是靠著飲食來滋養,所以我們每天都要吃飯。有的人喜歡三餐外,再加下午茶點、消夜,也有人為了保健,食用各種補藥,如此吃得過多、過好,營養過剩,反而造成身體的負擔,形成肥胖症,甚至引起膽固醇過高、糖尿病等等。

佛教以「少食為良藥」,只要每天三餐正常,定時定量,吃得均衡,吃得清淡,就不會造成腸胃的過分負荷,此即以節制飲食來養生。

第二、作息要正常:

平時要養成生活正常的習慣,有的人為了賺錢,生活顛三倒四,步伐不規律,時間久了,生理時鐘自然也不堪負荷。

為甚麼有些人會長壽?因為他們活得健康,過著早睡早起的規律生活。除了生活有序外,工作也須有規律,該是上班的時間就專心工作,即使忙碌,也儘量維持正常的作息。

第三、情緒要平和:

佛教說:「情緒乃無明業風。」所以想要健康,對自己的情緒要能控制,要懂得平衡它,每天常常掛礙、憂愁,得失計較,這些都是有礙健康的。

現代人的健康殺手之一,就是「憂鬱症」,憂鬱症與個人的情緒息息相關,當一個人的情緒平和時,除了身體能釋放良好的能量與產生新細胞外,也會理智清明,做事安然,身體自然會健康。反之,情緒不平和時,則容易產生不好的細胞,不但影響生活品質,更傷害身體。

第四、物用要淡泊:

日常生活裡,衣食享用不能沒有,但也不能太浪費。如我們出門不能不使用交通工具,但也沒有必要用太好的車輛,因為太好的車子,除了須天天照顧、保養,出外也怕弄壞,更怕被人偷了去,總之有很多的掛礙。假如能淡泊一點,節制物欲,淡泊物用,就不會患得患失了。

摘自《星雲法語.生活的健康》

正果法師

信實有,就是忍義

信有德,就是樂義

信有能,就是欲義

做一個真正的學佛者,首先應該樹立對三寶的堅定信心。

《華嚴經》說「信為道原功德母,長養一切諸善根。」

信心的種類很多,有的是正確的,有的是不正確的;有的是妙善的,有的是邪惡的。學佛的人,必須有清淨的正信,才能正直地走上無上菩提的大道。對學佛的人來說,有信人天福報的,有信聲聞、獨覺的解脫的,有信直證大菩提的。不過,最要緊的是正信。

所謂正傳,如《成唯識論》說:「信,於實德能,深忍樂欲,心淨為性;對治不信,樂善為業。」這就是說︰

一、信「實」有,即對於一切法的實事和空理,深信忍可為有,就是「忍」義;

二、信有「德」,即對於佛法僧三寶具有的真實的清淨功德,深信為有,生起愛樂,就是「樂」義;

三、信有「能」,即對於一切世出世間的有漏無漏法,深信自己及他人,只要肯精進學習,都能獲得和成就。就是「欲」義。

概括地說,就是要信佛所說的五蘊、十二處、十八界、四諦、十二因緣、四攝、六波羅蜜多等和世俗勝義二諦是真實無妄的;信佛、菩薩、聲聞、緣覺和清淨僧眾所具有的神通福德智慧等有漏無漏功德,都是真實不虛的,信自己和別人都有能力證得佛所說二諦的真理和成就三寶所具有的一切有漏無漏功德。

除上所說的正信之外,作為一個佛教徒來講,再有搞甚麼看相、算命、打卦、抽籤等迷信活動,那就違反了佛陀的教導。

摘自《正果法師.人間佛教寄語》

徹悟大師

蒲團瞌睡正酣濃

忽報春光歲裏通

鞭起泥牛急著力

一犁耕破古長空

—— 淨土宗十二祖 徹悟大師(1741--1810)

立春,又名立春節、正月節、歲節、歲旦等。立,是「開始」之意;春,代表著溫暖、生長。立春作為「二十四節氣」之一,與立夏、立秋、立冬一樣,反映著一年四季的更替。立春,意味著萬物閉藏的冬季已過去,開始進入風和日暖、萬物生長的春季。

一年之計在於春,在古代立春日,擊鼓驅疾迎春是一項吉祥的習俗。今天,我們以觀世音菩薩的聖號代表鼓聲,持誦菩薩聖號,以此祈願人人安康!

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩

印光法師

買物放生,與布施同

須善設法。勿立定期

勿認定地,勿議定物

隨緣買放,生得實益

若定期、定地、定物,則是促人多捕矣。

── 印光法師

【注釋】應當如何放生?放生是否必須阻止他人吃肉?為了實現放生目的可以不擇手段?印光大師認為,買來貨物放生就像布施一樣,必須妥善安排,尋找方便法門。不要確立定期放生之約,不要只在固定地點放生,不要規定必須放生某物,應該隨順機緣,機緣到時買來放生,所放生靈也能獲得實在利益。如果安排固定時間放生,只在固定地點放生,指定必須放生某物,只會促使有心人去多多捕捉這類活物,只能適得其反。

摘自《印光法師文鈔.續編.卷上 ── 復念佛居士書》